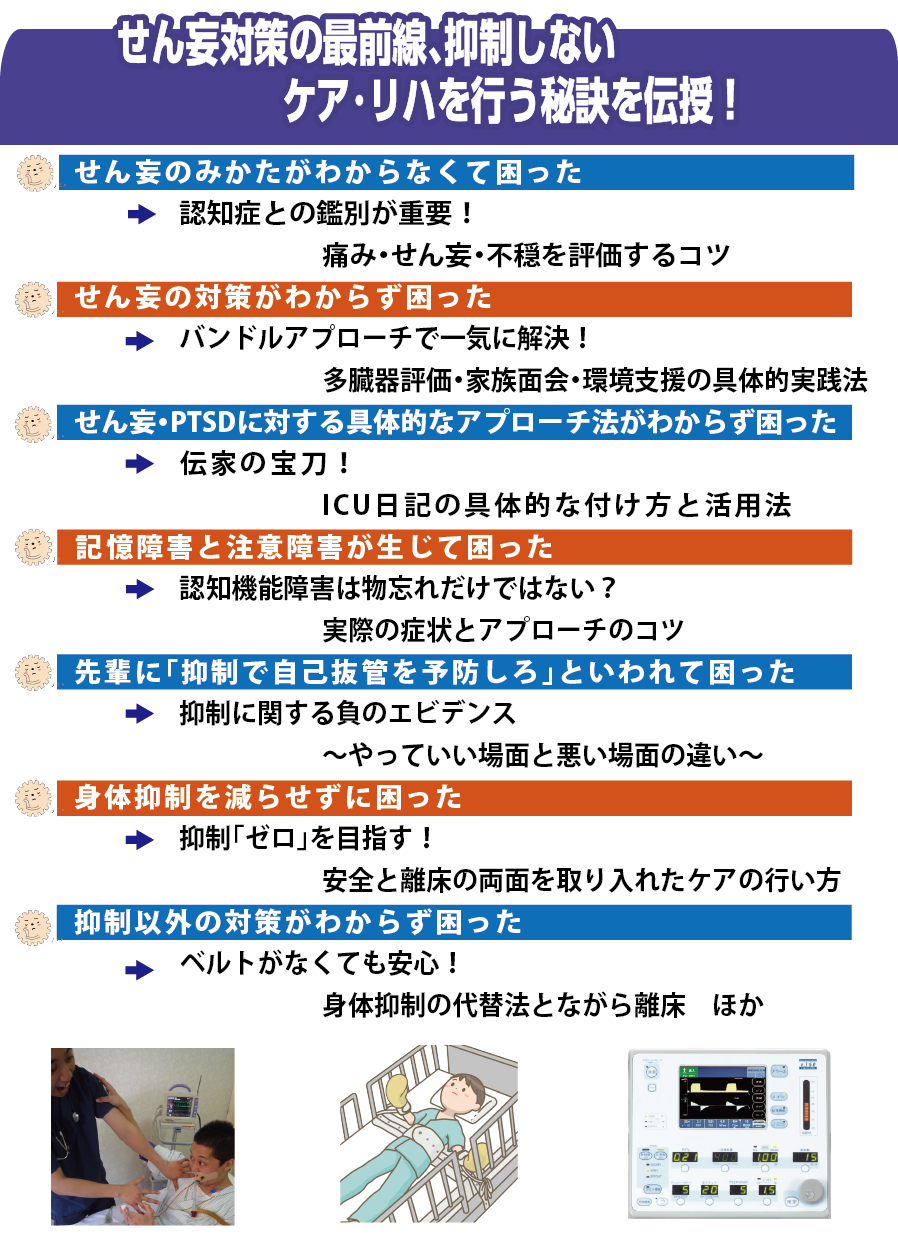

人工呼吸器のモードや設定などこれまで学んできたけれど、いざ人工呼吸器の患者さんを目の前にすると、「どう動けばいいの?」と悩んでいませんか?しっかりアセスメントして抑制をしないケア・リハビリを実践することで、せん妄の減少やスタッフの精神面への負担軽減を実感できる究極のメソッドを伝授してくれます。

※この講座は離床アドバイザー取得コースの理論 0.5単位・学会認定資格更新 5 ポイントを取得することができます

【写真のように挿管チューブに手を持っていく患者さんを見かけました。 皆さんはどのように対応しますか?

1.身体抑制をする 2.患者さんの手をつかんで制止する 3.患者さんに口頭で注意をする

<解答・解説> 選択肢のような対応をする前に、 なぜ、患者さんは写真のような危険行動に見える反応をしているのか、 それをアセスメントすることが最も重要と考えます。 危険行動をみたときに、一番に考えることは「痛み」です。

痛みが強いと、人は痛みから逃れるために、 あらゆる逃避行動を行います。 それが、挿管チューブによる痛みであれば、 抜きたいと考えるのは当然です。

例えば、Numerical Rating Scale : NRSを用いた10段階の痛みアセスメントを行い、 4を超える場合には、鎮痛が不十分と判断できるので、 鎮痛コントロールが必要とわかります。 その場合には、やみくもに抑制や制止するのではなく、 鎮痛が不十分であったことを伝え、 コントロールすれば改善する可能性があること、チューブを抜くリスクを しっかりと説明することが重要です。 危険行動を見ると、身体抑制を考えたくなりますが、 その背景にある患者さんの苦痛をアセスメントすることが、 抑制ゼロのケアに近づく一歩だと考えます。 ※画像の被写体はモデルです。

※シリーズで受講を希望される方は、下記リンクよりお申し込みください。

本講演は“実践!離床完全マニュアル2” を使用いたします。効率的な学習を実現するため、以下のリンクより購入の上、講義にお臨みください。